"وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُون"

0

+

0

+

0

+

0

+

مزيد من الإحصائيات

"وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لّا تَشْعُرُونَ"

"فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ"

"وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ "

غزة

-تل_الهوا

عبدالله سفيان البغدادي

عبدالله شاب خفيف الظل، يدخل البهجة إلى كل مكان يتواجد فيه. كان محبوباً من الجميع بفضل ابتسامته الدائمة وروحه الطيبة التي تنشر السعادة من حوله. لم يكن مجرد شخص عادي، بل كان مثالاً للشاب الطموح المتعلم والذكي. أنهى دراسته في مدرسة دار الأرقم، ثم واصل مشواره العلمي بتفوق حتى تخرج من تخصص طب الأسنان في جامعة الأزهر، ليبدأ رحلة جديدة نحو خدمة الناس وتخفيف آلامهم بابتسامته قبل علاجه. كان عبدالله يحلم دائماً بمستقبل مشرق، فقد خطط لاستكمال دراسته العليا والحصول على درجة الماجستير في الخارج، إيماناً منه بأن العلم هو السلاح الأقوى لبناء حياة ناجحة مليئة بالإنجازات. إلى جانب علمه، كان محباً للحياة والسفر، يهوى التعرف على الثقافات الجديدة والأماكن المختلفة، حيث كان يرى في السفر نافذة للتجدد وتوسيع الأفق. أصدقاؤه كانوا يرونه قلباً نابضاً بالحب والعطاء، لا يتأخر عن مساعدة أحد ولا يبخل بابتسامته أو نصيحته. عبدالله لم يكن مجرد شاب مبتسم وطموح، بل كان مصدر أمل لكل من حوله. كان يرى في النجاح رسالة، وفي خدمة الناس عبادة، وفي الرحلات والسفر تجديداً للروح. ترك أثراً لا يُمحى، وسيرة تبقى خالدة بالحب والدعاء. لكن القدر اختاره شهيداً قبل أن يحقق كامل أحلامه، فارتقى إلى رحمة الله تاركاً خلفه أثراً طيباً وسيرة عطرة في قلوب كل من عرفه. نسأل الله أن يكرمه بالفردوس الأعلى، وأن يعوضه عن شبابه، ويجمعنا وإياه مع نبينا محمد ﷺ

خانيونس

-السطر

جهاد حاتم شقورة

" أبو الجود "

في ليلة كانت من المُفترض أن تمتلئ بالفرح والاحتفال بميلاده، تحوّلت إلى ليلة مليئة بالأسى والحنين، حيث ارتقى جهاد شهيدًا إلى الرفيق الأعلى، ومعه زوجته الغالية و ابنتيه الطفلتين:"جود وغنى". كان جهاد شابًا خفيف الظل، محبوبًا من الجميع بروحه الطيبة وابتسامته الدائمة، وكان يرى في الحياة رسالة حب وعطاء، وفي خدمة الآخرين واجبًا وكرامة. كان مُحبًا لزوجته وكان لطفلتيه رفيقًا وملاذًا للأمان ,يؤدبهن برفقٍ وحنان، ويحوّل كل لحظة صغيرة إلى ذكرى محفورة في القلب, لم يتحمل فراق والدته، فبعد شهرين قدّر الله ليلحق بها إلى رحمته تعالى، لتتجمّع أرواحهم الطيبة معًا، ويبقى أثره محفورًا في قلوب كل من عرفه. لم يكن مجرد ابن عم وانما كان ك أخي الأكبر, دائمًا يقول لي هو وزوجته، بابتسامة : "بدنا نشوفك ي لينا أكبر مهندسة في الدنيا"… كلمات بسيطة لكنها كانت داعمة مُلهمة لي في أشد لحظاتي حلكةً. كانوا عائلة مثالية، كل موقف لهم مليء بالدفء والود, أما اليوم، فصارت حياتنا مستوحشة بدونهم، و البيوت صامتة و القلوب تفتقد دفء وجودهم. ومع ذلك، تظل ذكراهم حيّة في كل لحظة، تضيء قلوبنا وترافقنا في حياتنا. اللهم ارحم الشهيد جهاد وزوجته وبناته، واغفر لهم ذنوبهم، واجعل مأواهم الجنة، اللهم اجعل دموعنا سلوى لنا، وارزقنا لقاءهم في نعيمك المُقيم حيث لا حزن ولا ألم، واجمعنا بهم على وجهك الكريم، يا كريم، آمين.

غزة

-تل_الهوا

محمد أكرم نصار

" النُص "

محمد شاب طموح حمل في قلبه أحلاماً كبيرة ومستقبلاً واعداً. تخرج من جامعة الأزهر – تخصص إدارة أعمال بعد سنوات من الجد والاجتهاد، وكان على أعتاب البدء بمشروعه الخاص ليخط أولى خطواته نحو النجاح والاستقلال، لكن القدر لم يمهله ليحقق ما رسمه في خياله. محمد لم يكن مميزاً فقط في دراسته، بل حتى في طفولته عُرف بموهبته الكروية الكبيرة، حيث كان حارس مرمى بارعاً وشارك مع منتخب فلسطين للناشئين، وسافر معهم إلى السعودية للمشاركة في بطولة عربية، حاملاً طموح اللاعب الذي يحلم أن يرفع اسم وطنه عالياً. كانت الرياضة بالنسبة له مدرسة للحياة، علمته الانضباط والإصرار، وهي ذات القيم التي حملها معه لاحقاً في حياته العلمية والعملية. لكن أحلامه توقفت فجأة حين ارتقى شهيداً في دير البلح بعد أن نزح مع عائلته من بيتهم في تل الهوا، باحثاً عن الأمان الذي لم يجده. وكان القدر يرسم له مشهداً مؤثراً، إذ إن آخر منشوراته كانت تعزية في صديقه ورفيق عمره عبدالله، وما هي إلا أيام حتى لحق به، ليجتمعا معاً كما جمعتهما الحياة، إخوة لا يفرقهما إلا اللقاء عند رب كريم. عُرف محمد بابتسامته الهادئة وقلبه الذي لم يعرف إلا الخير والعطاء. رحيله لم يكن فقدان شاب واحد فقط، بل فقدان حلمين وصديقين ارتقيا معاً. نسأل الله أن يتقبلهما شهداء، وأن يكرمهما بالفردوس الأعلى، وأن يجمعنا بهم ومع نبينا محمد ﷺ.

غزة

-تل_الهوا

محمد عبد الله حسب الله

" حَسَبُو "

الشّهيد الصّديق وحبيب القلب "المُهندس" محمد عبد الله حسب الله، كان سَمِحاً، باسماً، عاليَ الخُلق والهِمّة، مُلتزماً ومحبوباً من الجميع، متفوقاً في دراسته في كافة مراحله الدراسية، حيث كان من أوائل كلية الهندسة في جامعة الأزهر، أمضينا سنين الجامعة في غرفته الصغيرة التي كانت في الطابق الأرضي من بيتهم الجميل للغاية، والذي كان محمد يعتني بنباتاته وأشجاره عناية فائقة، وكأنهم أبناؤه، فكان البيت أشبه بالقصر! وللأسف كما هو الحال مع الكثير منّا، تم استهدافه من قبل قوات الاحتلال الصهيونية دون أي سبب، وتدميره بالكامل! كان مُثقفاً، حالماً، وطموحاً، يقول لنا دائماً:"بديش تضيع عليا مرتبة الشرف! عشان أول ما أتخرج أصير معيد مباشرة، وأكمل ماجستير ودكتوراه وأصير دكتور جامعي"، وبجانب تفوقه فقد كان محمد صاحبَ قضية ومبدأ، فلا زلت أذكر يوم عملية الشهيد البطل "خيRي علقم" البطولية، عندما جاء بالسيارة مسرعاً إلى بيوتنا، وقال لنا:"اليوم عيد، لازم نتحلّى"، وبالفعل كان يوم عيد ذاك اليوم! اليوم الأول من الهدنة، كانت تلك آخر مرة تحدّثتُ معه فيها، ولا زلت أذكر المحادثة عندما قال لي:"وينك يا زلمة صرلي شهر برن عليك، حتى وصّيت الشباب يعملولك برواز وصورة ويكتبولك الشهيد البطل! بعدين شو بتسووا لليوم في غزة اطلعوا وتعالوا عنا، فش إشي في الجنوب". أذكر أن المكالمة قد طالت وقتها بشكل غير مألوف، لأنّ مكالماتنا "خصوصاً بين الأصحاب المقربين" تكون قصيرة، لم أدرِ وقتها أنها ستكون المكالمة الأخيرة، المرة الأخيرة التي سأسمع فيها صوته! جاءني نبأ استشهاده بعد خروجي مباشرة من الاعتقال والتعذيب الشديد من قبل الوحوش البشرية "الصsاينة"، لم أستوعب الخبر حينها؛ لأنني كنت تائهاً مشتتاً، وفكري وعقلي ما يزالان عالقَين في عذابات ووحشية المعتقل الذي كنت فيه، فكلّ ما فعلته أو بالأحرى ما كنت قادراً على فعله هو "الصمت" ومن ثم بدأت الدموع تنهمر كالسّيل، فلم أجدْ وِصَالاً لروحِه غيرَ أدمُعِي". استُشهد محمد، ودُفن على عُجالة قرب مكان نزوحه في مدينة خانيونس، لم يودّعه أحدٌ من أصدقائه، بل وأنّ نسبةً كبيرة منهم علِموا نبأ استشهاده بعد فترة طويلة؛ بسبب شدة ووطأة الحرب وانقطاع الاتصالات تماماً في ذلك الوقت. في رعاية الله وحفظه يا صديقي، أنتم السابقون ونحن اللاحقون بإذن الله، رحمكَ اللهُ يا حبيب، والمجد لك يا شهيد، سيظلّ ذكرُك الطيّبُ والحسنُ حاضراً فينا إلى أن نلقى الله، ما تنسوا محمد أبداً ❤️

كافة القصص

عبدالله شاب خفيف الظل، يدخل البهجة إلى كل مكان يتواجد فيه. كان محبوباً من الجميع بفضل ابتسامته الدائمة وروحه الطيبة التي تنشر السعادة من حوله. لم يكن مجرد شخص عادي، بل كان مثالاً للشاب الطموح المتعلم والذكي. أنهى دراسته في مدرسة دار الأرقم، ثم واصل مشواره العلمي بتفوق حتى تخرج من تخصص طب الأسنان في جامعة الأزهر، ليبدأ رحلة جديدة نحو خدمة الناس وتخفيف آلامهم بابتسامته قبل علاجه. كان عبدالله يحلم دائماً بمستقبل مشرق، فقد خطط لاستكمال دراسته العليا والحصول على درجة الماجستير في الخارج، إيماناً منه بأن العلم هو السلاح الأقوى لبناء حياة ناجحة مليئة بالإنجازات. إلى جانب علمه، كان محباً للحياة والسفر، يهوى التعرف على الثقافات الجديدة والأماكن المختلفة، حيث كان يرى في السفر نافذة للتجدد وتوسيع الأفق. أصدقاؤه كانوا يرونه قلباً نابضاً بالحب والعطاء، لا يتأخر عن مساعدة أحد ولا يبخل بابتسامته أو نصيحته. عبدالله لم يكن مجرد شاب مبتسم وطموح، بل كان مصدر أمل لكل من حوله. كان يرى في النجاح رسالة، وفي خدمة الناس عبادة، وفي الرحلات والسفر تجديداً للروح. ترك أثراً لا يُمحى، وسيرة تبقى خالدة بالحب والدعاء. لكن القدر اختاره شهيداً قبل أن يحقق كامل أحلامه، فارتقى إلى رحمة الله تاركاً خلفه أثراً طيباً وسيرة عطرة في قلوب كل من عرفه. نسأل الله أن يكرمه بالفردوس الأعلى، وأن يعوضه عن شبابه، ويجمعنا وإياه مع نبينا محمد ﷺ

تاريخ النشر:

August 24, 2025 at 03:06 PM

مجزرة مدرسة "دار الأرقم"

غزة

-التفاح

٣ أبريل ٢٠٢٥

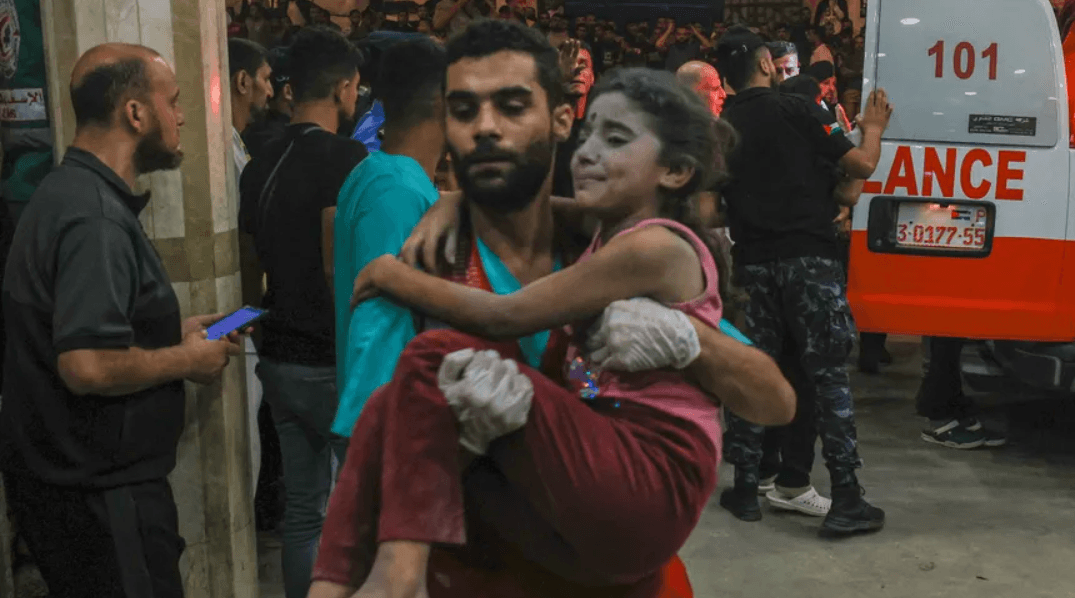

في مساء الثالث من نيسان/أبريل 2025، عمّ الرعب حيّ التفاح وسط مدينة غزة بعدما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة دار الأرقم الأساسية، التي كانت قد تحوّلت إلى مأوى لمئات العائلات النازحة من مناطق القتال في الشمال والشرق. لم تكن المدرسة مجرد مبنى تعليمي آنذاك، بل صارت ملاذًا أخيرًا لأطفال ونساء وشيوخ هربوا من قصف متواصل بحثًا عن بعض الأمان بين جدرانها. لكن دقائق قليلة بدّدت كل ذلك، إذ اخترقت صواريخ قوية أجواء الحيّ، وسقطت مباشرة على قاعات المدرسة وساحتها المكتظة، لتحدث انفجارات عنيفة هزّت المنطقة بأكملها. في لحظات، تحوّل المكان إلى مشهد من الدمار والفوضى؛ الجثث تناثرت بين الأثاث المدرسي، وصراخ الأطفال علا فوق أزيز الطائرات، فيما غطّت سحب الدخان الكثيف سماء المكان. فرق الدفاع المدني وصلت مسرعة، لكنها وجدت صعوبة هائلة في انتشال الضحايا بسبب شدة الانفجار وانهيار أجزاء واسعة من المبنى. استمرّت عمليات الإنقاذ لساعات، وأسفرت الحصيلة عن ما لا يقل عن 27 إلى 31 شهيدًا، بينهم نساء وأطفال، وأكثر من 100 جريح، بعضهم في حالة خطيرة. الشهادات من الناجين وصفت المجزرة بأنها "مذبحة مكتملة الأركان"، إذ لم يكن هناك أي وجود لمقاتلين أو أهداف عسكرية داخل المدرسة، بل مجرد نازحين يبحثون عن مأوى. هذا الهجوم أثار موجة إدانات واسعة من المنظمات الحقوقية والإنسانية، التي اعتبرت استهداف المدرسة جريمة حرب واضحة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني. بالنسبة لأهالي غزة، لم تكن دار الأرقم سوى محطة جديدة في سلسلة طويلة من المآسي، حيث تحوّلت المدارس والمستشفيات والملاجئ إلى ساحات دم ومقابر جماعية في حرب لم تترك للمدنيين مكانًا آمنًا يحتمون به.

تاريخ النشر:

August 23, 2025 at 04:53 PM

مجزرة مدرسة التابعين (الفجر)

غزة

-الدرج

١٠ أغسطس ٢٠٢٤

في ساعة الفجر، بينما كانت المدينة غارقة في صمتٍ خفيف يكاد يكسر فقط بخفقات قلب المصلين، توجه الرجال والنساء والأطفال إلى مصلى مدرسة التابعين الشرعية في حي الدرج شرق مدينة غزة. كانت الأقدام المتعبة تنزلق على أرضية المدرسة الباردة، والعينان تبحثان عن لحظة أمان ولو قصيرة، وسط إرهاق نفسي وجسدي خلفه القصف المستمر والحصار القاسي. المدرسة لم تكن مجرد مكان للصلاة، بل تحولت إلى مأوى مؤقت للعائلات النازحة هربًا من منازلهم المهدمة، ملاذ صغير وسط بحر من الدمار والفزع. فجأة، اخترق صاروخ السماء الهادئ، وانفجرت الغرفة التي كانت تؤوي المصلين في لحظة واحدة، مخلفة موجة من الصراخ المختلط بصوت الانفجارات. ارتجت الأرض تحت الأقدام، وانهارت الجدران بشكل مفاجئ، بينما الأطفال يسقطون في أحضان أمهاتهم، والنساء يحاولن بكل قوة حماية فلذات أكبادهن، والرجال يتساقطون واحدًا تلو الآخر تحت ركام المدرسة المنهار. الردهات تحولت إلى ساحة رعب، والجدران المتكسرة أصبحت شاهدًا على انهيار أي حماية وهمية، بينما أصوات الاستغاثة تتلاشى في الغبار والدخان. أكثر من 100 نفس توقفت عن التنفس، وجرحى لا يحصى حاولوا النجاة وسط الأنقاض، في مشهد مؤلم يختلط فيه رائحة الدم بالبارود والغبار. تحولت المدرسة، رمز العلم والأمان، إلى مسرح للموت الجماعي، شاهدة على مأساة المدنيين الفلسطينيين الذين لم يجدوا ملاذًا يقيهم الموت. أصبحت الحادثة جرحًا عميقًا في ذاكرة غزة، ومشهدًا لن يُمحى من ذاكرة من نجا، بينما العالم يراقب بدهشة واستنكار، عاجزًا عن تقديم حماية حقيقية للمدنيين الأبرياء.

تاريخ النشر:

August 23, 2025 at 04:24 PM

مجزرة دوار الكويت

الشمال

-بيت_لاهيا

٢٥ يناير ٢٠٢٤

في صباحٍ شاحِب تحت وطأة الحصار، تجمّع مئات الفلسطينيين عند دوار الكويت شمال قطاع غزة، حاملين آمالهم في كيس طحين أو لقمة خبز لأسرهم الجائعة. الطوابير امتدت على الطريق الرئيسي، نساء يحملن أطفالهن على الأكتاف، وشيوخ ينظرون بعيون متعبة إلى السماء وكأنها آخر ملجأ للأمل. لم يكن أحد يتخيل أن لحظة انتظاره الغذاء ستتحول إلى كابوس لا يُنسى. فجأة، مزّق هدير المروحيات صمت الصباح. دوّت الانفجارات في الدوار، وارتجت الأرض تحت الأقدام، بينما الطحين الذي انتظره الجميع أصبح غبارًا يختلط بالدماء. الأطفال سقطوا في حضن أمهاتهم، والنساء الصارخات في فزع حاولن حماية فلذات أكبادهن من شظايا القذائف. رجال ونساء وشيخوخة، جميعهم امتزجت أصوات صراخهم بالانفجارات، في مشهد عشوائي من الموت. الدمار كان شاملًا؛ الطوابير التي كانت ترتب صفوفها بانضباط تحوّلت إلى كومة من الجثث والجرحى، والطرق التي كانت شاهدة على حياة عابرة أصبحت مسرحًا للمأساة. سيارات الإسعاف لم تستطع الوصول بسرعة، والجرحى الصراخين كانوا يتلقون القليل من الرعاية وسط الفوضى. في تلك اللحظات، سُجلت أكثر من 25 شهيدًا، ومئات الجرحى، معظمهم من النساء والأطفال، بينما بقوا في دوار الكويت صامتين على مشهدٍ لا يُنسى، مشهد يفضح حجم المعاناة الإنسانية في غزة. أصبحت ساحة دوار الكويت رمزًا آخر لمأساة المدنيين الفلسطينيين، شهادة دامية على هشاشة الحماية الإنسانية في ظل الحروب الحديثة، وعلى أن الأماكن التي يفترض أن تكون آمنة، قد تتحول فجأة إلى مقابر جماعية، مكتوبة فيها أسماء الأبرياء بالدم والنار

تاريخ النشر:

August 23, 2025 at 04:01 PM

مجزرة المواصي (خانيونس)

خانيونس

-المواصي

١٣ يوليو ٢٠٢٤

في صباحٍ ثقيل بالحصار والجوع، بدت منطقة المواصي الساحلية قرب خانيونس كأنها آخر ما تبقى من بقعة أمان للنازحين. الخيام البيضاء الممزقة انتصبت على رمالٍ حارّة، وبينها كانت العائلات تبحث عن بعض السكينة، أطفال يلعبون بأحجار الشاطئ، نساء يخبزن على صاجٍ متواضع، وشيوخ يرمقون البحر بأعين منهكة كأنهم يستنجدون بمدٍ يطفئ نار الحرب. كانت المواصي أشبه بجزيرة منفى صغيرة، وعدتها بيانات الاحتلال بأنها "آمنة"، فازدحمت بآلاف الباحثين عن النجاة. لكن فجأة، مزّق هدير الطائرات سكون النهار. لم يمنح الصاروخ الأول أحدًا وقتًا للتفكير؛ دوّت الانفجارات وتعالت معها سحب من الدخان الرمادي، ثم تبعها وابل من القصف جعل الأرض ترتجف تحت أقدام النازحين. الخيام اشتعلت كأوراق هشّة، وتحولت الشاطئ إلى ساحة موتٍ مكشوفة. في ثوانٍ معدودة، غطّت الأجساد الرمال؛ بعضهم تفحّم على موائد طعام لم تكتمل، وآخرون تجمّعوا فوق بعضهم تحت خيمة واحدة صارت رمادًا. الأمهات ركضن بين الصراخ والدمار وهنّ يفتشن عن أبنائهن وسط الغبار، بينما حملت بعض الأذرع الصغيرة بقايا دمى ملطخة بالدم. الجرحى الممددون على الأرض كانوا ينادون بلا مسعفين، إذ لم تصل سيارات الإسعاف إلا بعد أن ابتلع البحرُ صدى الصرخات. مشهد الشاطئ تحوّل إلى لوحة قاسية: أكثر من 90 قتيلًا و300 جريح، جثث مرمية على الرمال، أطباء ميدانيون عاجزون، وأطفال يئنّون بلا دواء. خارج حدود الخيام، علا الغضب والذهول، وصارت صور المواصي تجوب العالم كصرخة دامية: كيف يمكن لمكانٍ أُعلن أنه "آمن" أن يتحول إلى مقبرة جماعية؟ في ذلك اليوم، لم تسقط فقط أرواح عشرات العائلات، بل انهار المعنى كله؛ فالمكان الذي لجأ إليه الناس اتقاءً للموت، صار هو نفسه فخًا للقتل. مجزرة المواصي بقيت شاهدًا على مفارقة غزة الأبدية: أن يصبح الملاذ الأخير ساحة للفناء، وأن يختلط صوت الموج بأنين الضحايا، فيكتب التاريخ صفحة جديدة من الدم على رمالٍ اعتاد الأطفال أن يبنوا عليها قلاعًا من رمل، لا قبورًا جماعية.

تاريخ النشر:

August 23, 2025 at 03:13 PM

مجزرة مستشفى الأهلي العربي (المعمداني)

غزة

-الزيتون

١٧ أكتوبر ٢٠٢٣

في مساءٍ يثقل صدره الحصار، تحوّل **ساحة مستشفى الأهلي العربي (المعمداني)** في **حي الزيتون، مدينة غزة**، إلى ملاذٍ أخير لمئات العائلات النازحة. كانت الردهات المزدحمة تحمل وجوهًا متعبة، أطفالًا يتشبّثون بأمهاتهم، وشيوخًا يتهامسون بالدعاء في زوايا مظلمة. المكان كان أشبه بجزيرة أمل صغيرة وسط بحرٍ من الرعب، حيث اعتقد الجميع أن جدران المستشفى ستحميهم من الموت المتربص خارجها. لكن اللحظة التي اخترق فيها الصاروخ سماء الليل، انقلب المشهد رأسًا على عقب. دوّت الانفجارات في أرجاء الحي، ثم ارتجّت جدران المستشفى كأنها تنهار فوق القلوب قبل الحجر. في ثوانٍ، امتلأت الردهات بصوتٍ واحد: صراخ يختلط برنين الزجاج المتكسر، وأجساد تتساقط تباعًا بين أسرة المرضى وأفرشة النازحين. الهواء غطّته سحابة كثيفة من الدخان والرماد، ممزوجة برائحة البارود والدم. بعض الأمهات جرت تحمل فلذات أكبادها الملطّخة بالغبار، غير مدركات إن كانوا لا يزالون يتنفسون. آخرون ظلّوا عالقين تحت الركام، وأصوات الاستغاثة تتلاشى بين أروقة امتلأت بجثث هامدة وجرحى يئنّون بلا مسعف. في باحة المستشفى، ارتسمت لوحة مأساوية: نعوش بشرية على الأرض، أطباء يصرخون في عجزٍ كامل، وأطفال يبكون بجانب أجساد ذويهم بلا حيلة. حتى أكياس المصل والضمادات لم تجد وقتًا كي تلامس الجراح، إذ كان الدمار أسرع من كل محاولة لإنقاذ حياة. خارج الأسوار، علا الغضب والذهول. عواصم العالم ترددت فيها كلمات "مجزرة" و"جريمة حرب"، بينما الصور القادمة من **حي الزيتون** لم تحتج إلى ترجمة؛ كانت الشهادة مكتوبة بالدم والنار. ومع ذلك، ظلّ المستشفى المعمداني شاهدًا صامتًا على مفارقة قاسية: أن يتحوّل المكان الذي وُجد للشفاء والعلاج إلى مسرحٍ للموت الجماعي. في تلك الليلة، لم تُقتل فقط أرواح 471 إنسانًا وأكثر من ذلك بكثير من المصابين، بل قُتل الأمان نفسه. تحوّل المستشفى إلى قبرٍ جماعي، وأضحى رمزه الطبي شاهداً على لحظة انكسار الإنسانية، حيث التقى **الحصار والرصاص** في مشهدٍ واحد لا يُمحى من ذاكرة غزة.

كافة المجازر